皆さんこんにちは、あかぎです。

荒川河口には、驚くべき小さな生き物が生息しています。

その名もトビハゼ。

この小さな魚は、都会の喧騒からほんの一歩離れた場所で、独特の生態を繰り広げています。

しかし、その存在は意外と知られていない…。トビハゼの不思議な世界を、一緒にのぞいてみませんか?

今回の案内人

あかぎ – コードネーム【クジラくん】

プロフィール

- 東京海洋大学卒業。在学中、鯨類学研究室にてクジラについて学ぶ。

- 趣味

- 水族館・海獣スポット(カフェ、海獣をモチーフとする画家・作家・写真家等の個展)めぐり

- 海獣グッズ収集

- 海獣に興味があることに関連して、海洋・河川ごみに対しても関心を示す。

トビハゼは東京湾から絶滅したことがある?

トビハゼの学名は「Periophthalmus modestus」。

英名は「Mudskipper」(「泥の上を飛び跳ねるもの」という意味です)。

かつて、東京湾奥部一帯には広大な干潟が形成されトピハゼが広範囲に生息していたとされていますが、

高度経済成長期の大規模な開発による”干潟の減少”や”水質汚濁”などにより、生息数が激減しました。

環境省レッドリストでは、2003年に東京湾のトピハゼは「絶誠のおそれのある地域個体群(LP)」とされ、2007年以降はトピハゼの全国的な減少も考慮され「準絶滅危機種(NT)」にランクアップされている。

トビハゼの不思議 ~からだ~

からだの不思議「眼」

頭の上部、体の中で一番高い位置にあります。

→上空からおそってくる鳥類などをいち早く見つけて、ヨシ原などの安全な場所に逃げ込むのに役立つと考えられています。

からだの不思議「口」

頭の下側にあります。

地中の泥を口に含んで地表に持ち運ぶことで、巣穴を作ります。

からだの不思議「頬(鰓蓋)」

水から出ているトビハゼは、頬のように見える鰓蓋を大きく膨らませていることがあります。

これは、口の中に水を蓄えて、その中に含まれる酸素を吸収し呼吸している行動です。

からだの不思議「胸ビレ」

発達した胸ビレを使い、干潟の上をはって移動できます。

からだの不思議「腹ビレ」

腹ビレは、左右の鰭の膜がつながり吸盤状になっています。

この腹ビレを使い、ヨシの茎や護岸の壁面によじ登ることができます。

からだの不思議「尾部」

体の後半部分の尾部を使い、連続ジャンプで敵から素早く逃げることができます。

また、繁殖期にオスがメスに求愛するとき、上方に向かって高くジャンプしてアピールする求愛行動が観察されます。

からだの不思議「皮膚」

陸上の生活に適応したトビハゼの皮膚は、毛細血管が発達し、皮膚呼吸を効率よく行えます。

皮膚の内部は、中層に中空の大型細胞があってコルク状の構造となっています。

これは空気中での断熱・保湿の効果があります。

トビハゼの不思議 ~1年の暮らし~

1年の暮らしの不思議「春:冬眠から目覚める」

長い冬を巣穴で過ごした後、4月頃からトビハゼは活動を開始します。

この頃のトビハゼの動きはあまり活発ではなく、巣穴の入り口から顔を出し外を覗いている姿をよく見かけます。

1年の暮らしの不思議「夏:繁殖期の到来」

春から夏にかけて気温が上昇すると、トビハゼの活動はより一層活発になります。

この頃にトビハゼは繁殖期をむかえます。

東京湾での繁殖期は5月中旬から8月中旬ごろで、そのピークは6月下旬から7月下旬とされています。

1年の暮らしの不思議「秋:干潟への上陸」

海で約50日間生活した仔魚は全長20mmになり、多くは8月から9月にかけて干潟へと上陸します。

しばらくは干潟の水際から離れずに生活しますが、成長するにつれて、干潮時に水際から離れた場所でも活動し、

巣穴も作るようになり、厳しい冬を無事に越せるように備えます。

1年の暮らしの不思議「冬:越冬」

11月に入ると、干潟で見られるトビハゼの姿はめっきり少なくなり、気温の低下とともにトビハゼの動きも緩慢になっていきます。この後、次の春が来るまでは地中での越冬期間となります。

しかし、冬の間でも巣穴の入り口から顔をのぞかせることや、干潟面にトビハゼの這い跡が見られることから、晴れて比較的気温が高い日には真冬でも活動していることがうかがえます。

トビハゼの不思議~繁殖~

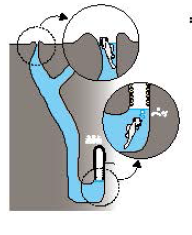

繁殖の不思議「営巣」

繁殖期になると、成熟したオスは干潟に巣穴を作ります。

地中で泥を口の中に含み、巣の外へと吐き出す行動を繰り返します。

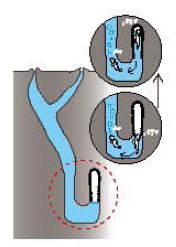

巣穴の深さは20~30cmほどで、入り口はふつう2か所あります。

深さ10cmほどで穴が1つに繋がり、その先はほぼ垂直に掘り下がります。

底から横方向にのびた巣穴の最奥部は、さらに上に向かって10cmほど立ち上がり、この場所が産卵室となります。

繁殖の不思議「求愛行動」

巣穴を作ったオスには婚姻色が現れて、体がオレンジ色に変化します。

求愛行動:

ほぼ真上方向へ飛ぶ「垂直ジャンプ」、

弓状に体をそらす「弓状姿勢」、

ゆっくりと尾部を左右に振り動かす「尻振りダンス」

などが知られています。

繁殖の不思議「メスを巣穴へ誘導」

オスの求愛行動を気に入ったメスは、誘導されるようにオスの後を追いかけていき巣穴へ一緒に入ります。

巣穴に入ったメスは巣穴の奥にある産卵室で産卵します。

繁殖の不思議「巣穴を守るオス」

産卵後、メスは巣穴を離れ、オスだけが残り卵が孵化するまで巣穴を守ります。

この時期のオスは巣穴に執着があり潮が満ちても巣穴またはその周辺に留まります。

繁殖の不思議「仔魚のふ化」

卵は長径約1.0mm、短径約0.6mmで、5000~6000粒ほどが産卵室の壁面や天井に産みつけられます。

産卵後1週間ほどでふ化して、ふ化仔魚は満潮時に巣穴から出て水中で浮遊生活を送ります。

ふ化直後の仔魚の大きさは全長約2.7mmです。

トビハゼの不思議 ~空気運搬行動~

空気運搬行動の不思議「巣穴へ空気を運ぶ」

- 営巣後、産卵室を含め巣穴内はふつう、入り口まで海水で満たされています。

- オスは、巣穴の入り口で口の中に空気を含み、巣穴の最奥部へ移動し、産卵室で空気を出します。

- この行動を何度も繰り返していくうちに、今まで海水で満たされていた産卵室が徐々に空気に満たされていきます。

- メスは産卵室(壁面や天井)に産卵しますが、産卵のタイミングはオスの空気運搬の前(産卵室が海水で満たされている状態)か、空気運搬後(空気で満たされた状態)であるかは、今のところわかっていません。

- 産卵室に産みつけられた卵は、空気に曝されたままの状態で発生が進んでいきます。

- ふ化直前まで、干潮時にオスの空気運搬行動は繰り返され、酸素を含んだ新鮮な空気が卵に補給され続けます。

空気運搬行動の不思議「巣穴から空気を出す」

- ふ化が近づくと、今度は反対にオスは産卵室内の空気を口に含んで、巣穴の外へ出します。

- ふ化は必ず夕方から夜間にかけての上げ潮の時に行われます。

- この行動を何度も繰り返していき、今まで空気に満たされていた産卵室の水位が上昇して卵が海水に浸かっていきます。

- そして、卵は水に浸かると、その刺激でふ化がはじまります。

- このように、トビハゼのオスは口に空気を含み、巣穴内に空気を入れたり、逆に巣穴外へ空気を放ったりと、繁殖のために「空気を運搬」する特別な行動をすることが知られています。

分かったこと

- 東京湾奥部に生息するトビハゼは絶滅の危機に瀕している。

- 干潟の生活に適したからだのつくりをしている。

- 四季に応じて行動が変化する。

- 独特な繁殖様式をもつ。

- 空気運搬行動という変わった行動をする。

本稿はR5令和の里海づくりモデル事業、Bloomberg L.P.と協働するWetland Projectの一環で構成/執筆しました。

参考

干潟の生物動画(協働:(株)JUNESEP)

ナレーション:今村レオ(?)